前言

《为了民族解放与世界和平——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年》主题展览,正在中国人民抗日战争纪念馆中展出,累计接待参观者已突破10万人次。跟以往展览相比,这次展览展出了大量珍贵的影像资料,复原了多个沉浸式战争场景,让观众身临其境,仿佛置身硝烟弥漫的抗战年代。今天,让我们循着这些珍贵的影像足迹,触摸历史温度,体会光影中的伟大抗战精神。

镜头下的青春呐喊与民族觉醒

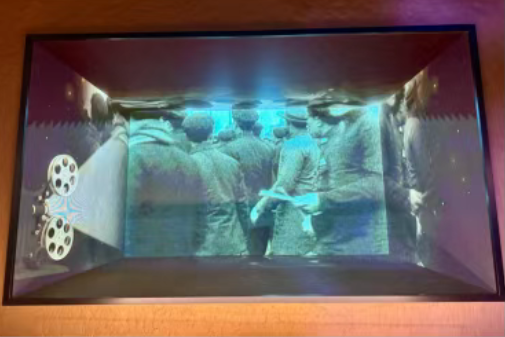

步入第1部分展区,一二九运动历史影像首次在抗战馆公开展映。珍贵的黑白胶片中,青年学子拉着横幅、手举喇叭,穿行在北平街头。画面中可以看到爱国学子如何向市民宣讲山河沦丧、华北危急,又如何勇敢地与军警近身冲撞并冲破封锁线……这一幕幕罕见的影像,令观众身临其境,热血沸腾。在影像资料旁边还设有一张书桌,桌面是交互屏幕,参观者可以查阅一二九运动相关宣言和传单内容。书桌正呼应了一二九运动中的名言,“华北之大,已经安放不下一张平静的书桌了!”

一二九运动,是指1935年12月9日,北平大中学生数千人举行的抗日救国示威游行运动。当天,数千名大中学生走上街头,沿途高呼“打倒日本帝国主义”“反对华北防共自治”“停止内战、一致抗日”等口号,掀起了全国抗日救亡的新高潮。在中国共产党的领导和号召下,由北平爱国学生首倡,迅速席卷全国的一二九运动,极大地促进了中国人民的觉醒,标志着中国人民抗日救亡民主运动新高潮的到来。毛泽东高度评价一二九运动是“动员全民族抗战的运动,它准备了抗战的思想,准备了抗战的人心,准备了抗战的干部”。

沿着观展路线来到第2部分展区,一座窑洞内部被真实还原,石拱顶、木窗格、泥土墙,观众步入其中,仿佛穿越回1937年8月的陕北冯家村。正对窑洞墙面,循环播放着洛川会议历史纪录片,影像中的会议场面庄重肃穆,与现场厚重的历史氛围融为一体。

1937年8月22日至25日,中共中央在陕北洛川冯家村召开政治局扩大会议,讨论制定了中国共产党在抗战时期的方针、任务和政策。洛川会议是在全民族抗战刚刚爆发的历史转折关头召开的一次重要会议。会议通过的十大纲领和决定,标志着党的全面抗战路线正式形成。

在第2部分展区还搭建了平型关大捷的场景,仿古城门与高大城墙还原了平型关要隘,屏幕上循环播放着平型关大捷的相关纪录片,展柜内陈列着作战部署图、军用地图、缴获的日军装备等文物。

1937年9月25日,八路军在平型关为了配合第二战区友军作战,阻挡日军攻势,八路军115师充分发挥近战和山地战的特长,首次集中较大兵力对日军成功发动伏击战,在平型关取得首战大捷。此战,八路军共击毙日军1000余人,击毁汽车100余辆,马车200余辆,缴获步枪1000余支,机枪20余挺,以及大批的军用物资,取得了全国抗战开始以来中国军队的首战大捷。平型关大捷打破了日军不可战胜的神话,极大地提高了中国共产党和八路军的威望,增强了全国人民和各爱国武装力量坚持抗战的信心和决心。

奔向延安光影见证信仰与团结

步入第3部分展区,一部黑白无声纪录片《通往延安之旅》吸引了众多观众驻足。这是瑞士记者瓦尔特·博斯哈德于1938年亲历中国西安至延安之路后,用镜头记录下的珍贵历史影像。银幕上,八路军车队在泥泞山路上穿行,知识青年背着行囊、目光坚毅,延安街头的摊贩、鲁艺学员、八路军高级将领的身影交织成一幅充满活力的历史画卷。博斯哈德镜头下的延安,没有刻板的苦难和荒凉,更多的是希望、朝气与团结。

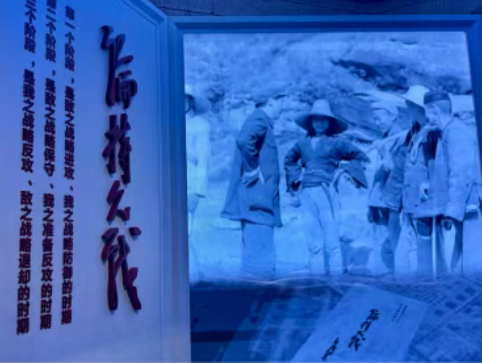

在《论持久战》的展柜前,大屏幕上播放着毛泽东出席延安各界“五一”纪念大会、在抗大讲话、杨家岭窑洞写作等画面。这些镜头分别取自1938年林苍、徐天翔拍摄的《西北线上》和1939年苏联记者罗曼·卡尔曼拍摄的《中国在战斗》等纪录片。通过多国记者的镜头和今日展馆的屏幕,历史再一次鲜活展示于世人眼前。

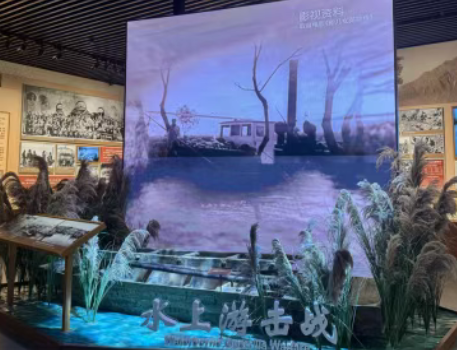

在介绍反“扫荡”、反“清乡”斗争的展区,展厅醒目位置搭建了“水上游击战”的芦苇荡与泥滩实景,屏幕上播放着影片《新儿女英雄传》片段,营造出浓浓的敌后抗日气氛。许多观众不禁发出感叹:“这里的布展非常用心,电影与实景结合,更能体会什么是信仰和团结的力量。”

苦难与胜利 真实影像里的民族记忆

进入第5部分展区,气氛骤然凝重,在南京大屠杀场景旁,播放着由美国传教士约翰·马吉冒险拍摄的珍贵影像。南京大屠杀期间,住在南京新路口5号的夏淑琴目睹全家7口人被杀,她被日军刺了3刀,侥幸活了下来。当时住在南京的马吉得知夏淑琴的悲惨遭遇后,冒险到现场用摄影机进行了拍摄,8岁的夏淑琴向马吉讲述了自己的遭遇。马吉根据夏淑琴和邻居的讲述,写下了整整一页纸的说明,详细描述了这场惨剧。这是他留下的所有影片说明中最长的一段。

正是这些真实的镜头,为世界了解南京大屠杀、反对战争暴行提供了不可替代的证据和记忆。每到这里,观众们不自觉地放慢脚步,神情庄重。“这些影像太震撼了。”前来观展的王女士说,“夏淑琴的故事我早有耳闻,但今天亲眼看到她小时候的影像资料和马吉留下的文字,才真正感受到那种无法言语的痛。”她带着孩子肃立良久,低声向他讲述了这段民族记忆的重要性。

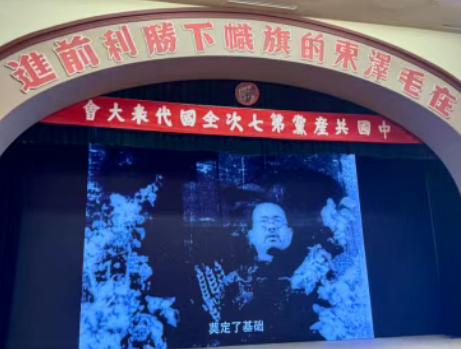

在介绍“中国共产党第七次全国代表大会”部分,场景布置成了大会礼堂的模样,大屏幕播放着珍贵的历史视频资料,毛泽东、朱德、刘少奇等人在大会上铿锵发言。很多观众走到这里都停下脚步,坐在台下的长椅上观看影片,身临其境感受当年的会议氛围。

据了解,此次共展出40多段珍贵的历史影像,总时长超过一个半小时。此次展览通过当年的历史视频来反映当年的历史原貌,获得了观众和历史研究人员的认可。

从黑白胶片中的青春呐喊,到枪林弹雨中迎来胜利的欢呼,每一帧画面、每一个场景,都让历史在当下鲜活起来。展厅里,那些跨越时空的光影,见证了中华民族不屈不挠、团结奋进的伟大抗战精神。今天,坚持走和平发展道路是新征程上推进中国式现代化的必然选择,我们更应铭记历史、缅怀先烈,从影像与史实中汲取前行的力量,把伟大抗战精神融入民族血脉,书写新时代的壮丽篇章。

撰稿:付善元 黄新伍

编辑:黄新伍

设计:陈严烁

审核:亢 宁

监制:赵建军