01“一家三口”落户什刹海边

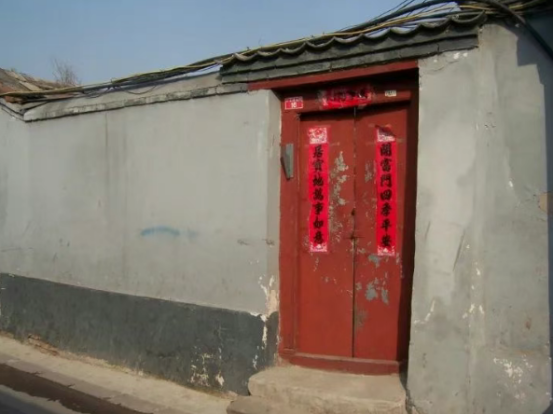

天气开始转冷,槐树叶掉了,门楼上的毛毛草干枯了,北平的街巷胡同显得有点冷清。但是,鼓楼脚下、什刹海东北岸的烟袋斜街依然是人来人往。烟袋斜街西口东北向的小石碑胡同,此时更显得寂静。

小石碑胡同。刘岳 摄

几天前,胡同11号小院搬进来一位陈老太太,长得富态,穿得也体面,家里收拾得很利落,只等“儿子”回来。

小门吱扭地一声响,一位身穿长袍、长得十分精神的小伙子进来了。他一进门,就高声地喊道:“妈,我回来了!”这一嗓子,声不小,有点南方口音,街坊四邻都听见了。过了几天,儿媳妇也来了。和婆婆一样,也是一口河北乡音,穿得挺光鲜的。

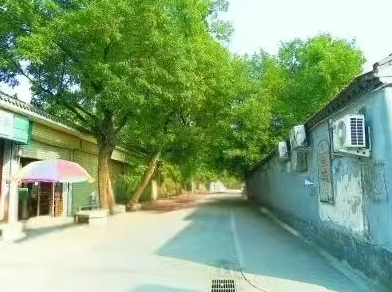

这一家三口就是来北平潜伏的陈老太太、王文、王凤岐。在朋友“七哥”叶绍青的帮助下,上了北京户口。11号院住着两户人家,陈老太太家租了两间小平房。因为院小房少又有点吵,不久,一家三口搬到了旧鼓楼大街西边、紧邻着北城墙的大石桥胡同7号。7号独门独院,南、北两个院一共六间房,宽敞、气派、消停。屋子内一水儿的老式红木家具,透着有身份。更可心的,房东是位姓付的日本宪兵队翻译官,对门儿是个在伪警察所混事的张警长。在日本人占领的北平四九城,有这么二位罩着,谁还会来找麻烦。

今日大石桥胡同。刘岳 摄

02“游击”采购装备 秘密电台建成

平西情报站规定,王文、王凤岐三个月内不准活动,主要是熟悉环境,了解街道、胡同情况。一晃儿三个月过去了,他们在北平站稳了脚,开始工作。

同样是情报组成员的“七哥”叶绍青把王文在妙峰山游击区使用过的5W干电池发报机,托法国朋友贝熙业大夫用汽车秘密运进北平。没承想,这北平城不同于山里,交流电线多、干扰大,天线又不能架得太高,电台输出功率太小,和平西情报站的电台一直通联不上。经平西情报站领导同意,王文决定自己组装一部发报机。

在日伪统治下的北平城组装一部电台,其困难和危险可想而知。王文决定化整为零,分头购买电台零件。隆福寺、护国寺、白塔寺庙会时,马路便道上有人摆旧无线电地摊,卖些旧零件。有合适的,王文就买一件。经过两个多月的“游击”采购,刻度盘、真空管、大小电阻等器件终于买齐了。没有工具,王文就用剪子、斧子、菜刀、生煤火的通条,在南屋昼夜组装。终于,一台有三个6L6真空管、输出功率30瓦的发报机组装成功了。此外,王文还搞到了一部美国海军用的长短波两用收音机,改作收报机。

在日伪统治下的北平不可能明目张胆地高高架起天线,王文、王凤岐开动脑筋,想了许多掩护电台的妙招。他们弄了个粗铁丝,白天是晾衣服绳,晚上搭上电台的线,就成了天线。为了增加天线的长度、高度,王文将30多米长的天线拉出,拴在两根竹竿上,放在南房上。

日伪当局为了侦查北平的地下电台,设立了无线电侦测台。要保障地下电台通联的安全,必须搞清楚日伪无线电侦测规律和手段。“七哥”叶绍青经过多方介绍,终于和日伪侦测台台长拉上了关系,混熟了。一次,他请日伪侦测台台长吃饭。推杯换盏之间,假作无意实则有心地扯起侦测台的情况。日伪台长为了显示交情“铁”,就邀请叶绍青到前门外贞家花园侦测台去看一看。

到了侦测台,叶绍青故意对日伪台长说:“你们没白日没黑夜地工作,真够辛苦的!”

日伪台长一脸不屑:“兄弟们每天24小时轮流值班,可我不在场的时候,他们就玩儿。特别是夜里12点我回家后,他们不是磨洋工就是睡大觉,根本不玩活儿。”

原来如此。

于是,王文避开日伪侦测台监听时段,在后半夜2点到5点,抓住空隙,与社会部电台通联。除了打时间差避开日伪侦测台,他还大胆地模仿日伪电台报务员的手法,即使日伪电台报务员听到呼叫,也会以为是自己人的电台在工作。还甭说,这招很好使。

夜间发报不能让外面看到一丝光亮,用一个2.5瓦的小灯泡照明,王文还是觉得亮,就用红绸子缝了一个双层的小口袋,套在灯泡上。为防止透光,窗户也用专做的棉垫堵上。

夜深人静,电台发出的任何声响,都可能引起邻居怀疑。于是,王凤岐穿上她自己做的软底布鞋,夜间走路没一点声响;夜间放天线,要过三道门,她在门轴合页里滴上几滴油,开门时没有了吱吱声;她还在竹竿上套上半米长的棉袋子,往瓦房上放天线,竹竿就是碰到瓦片,也没有一点声儿。

03通过养鸡解决经费紧张问题

伪警察所的张警长老家在河北任丘,与王凤岐算是“老乡”。经过接触,她发现警长夫人张太太是个爱占小便宜的人,就时不常地送些小物件、鸡蛋什么的给她。就是做碗面汤,她也给警长家端过去一碗糨的,“老乡你先吃,我做多了。”警长家的小孩出天花,她主动把老母鸡炖好送过去,笼络感情。

这招儿还真管用。伪警察来查户口,周围几家查完了,把“查过”的条子往王凤岐家门口一贴,到屋里抽烟喝茶。张警长带日本宪兵来检查“卫生”,见屋里挂着孔夫子的像,干净利落,还一个劲地夸“大大地好”。

对外,王凤岐是位职员太太,很光鲜。可实际上,他们一家日子过得很紧巴。当时,党的地下活动经费很紧张,组织给他们的经费,都是由交通员从根据地秘密带来的金戒指,他们自个儿再换成北平城里花的伪币。有时交通员进不来,经费接济不上,一家三口连饭都吃不上。

什刹海潜伏期间,王文、陈老太太、王凤岐“一家”合影

贫苦人家出身的王凤岐有办法。天黑以后,她换上旧衣服,悄悄地到菜市场拣别人掰剩下的菜帮子、烂萝卜,回家洗一洗,放点盐煮着吃。她还养起了鸡。养鸡的好处真不少,一是可以吃鸡蛋,给王文补补身子,和翻译官太太、警长太太拉关系。更主要的是借喂鸡、捡鸡蛋、开门找鸡的机会,观察院子内外、胡同里的情况,看看有没有异常、有没有可疑人员,而且别人还不会发觉。

就这样,什刹海畔发出的红色电波飞越古城,一直传到了平西。

(作者:刘岳 北京市党史学会会长)